お仏壇、お墓、ご葬儀やご供養などのお悩み

法事のプロフェッショナルに

おまかせください!

今さら聞けない葬儀やご供養、仏具や仏事のこと、誰に聞けばいいのか分からない「いざという時」の準備や心得等、お客様のお問い合わせ事例をご紹介させて頂きます。

カテゴリー別お悩み

お仏壇に関する悩み

お仏壇に関する悩み

仏壇の祀り方がわからない

仏壇の祀り方がわからない

現代的なお仏壇といわれる「モダン仏壇」の飾り方について解説いたします。

仏具の並べ方の基本は、伝統的なお仏壇と変わりません

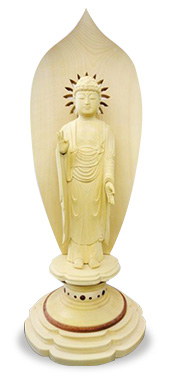

1ご本尊

ご本尊とは、教えの中心となる仏さまのことです。仏壇の最上段中央にご本尊をお祀りし、その左右には脇侍の掛軸を並べます。仏壇の大きさやバランスに合わせて、仏像か掛軸をお選びいただけます。

< ご本尊の詳しい選び方はこちら

2お位牌

位牌とは亡き方の戒名、法名を記した木製の牌のことです。位牌には葬儀の時に用いられる「白木位牌」と、四十九日の忌明け法要後にお仏壇にお祀りする「本位牌」があります。 ご先祖様の位牌がすでにある場合は、亡くなられたご先祖様の順番に右から安置します。

3仏器・仏器膳

茶湯器(ちゃとうき):仏様にお茶や水を供える蓋が付いた湯のみの器です。

●仏器(仏飯器/ぶっぱんき):仏様にお供えするごはんを盛る器です。炊き立てをお供えしましょう。

※毎日ご飯を炊かない場合は、お洗米(お米を水で洗い水分をきったもの)を差しあげるのも良いでしょう。

●仏器膳(ぶっきぜん):茶湯器・仏器を乗せるお膳です。

4高月

お菓子や果物・羊羹・饅頭といった食物をお供えする台です。

果物は旬のものを差しあげましょう。

5花立て

ご本尊やご先祖にお供えする花を立てるもので、 四季折々の生花をお供えしてください。

毒やトゲのある花は避けるように致しましょう。

6ローソク立て

ローソク立ては燭台、火立てとも呼び、文字通りローソクを立てる台のことです。

ローソクに灯す火は仏様の「知恵」を意味し、ローソクを灯すことによって、仏様が大いなる知恵で、人間を導いてくれるとされています。また、「周りを明るく照らす光」という意味があり、この明りに依ってご先祖様は彼岸から此岸にやって来るとも言われています。

7香炉

線香を立てる際に使用する口の広い香炉です。

モダン仏壇では、スライド式の膳棚にマッチ消しや線香立て、リン、ローソク消しとともに置きます。

8おりん

仏様をお呼びする仏具です。鐘の音が仏様と私たちの世界をつなぎます。一般的にはおつとめを始める前に鳴らします。

お墓に関する悩み

お墓に関する悩み

お墓の購入手順を知りたい

お墓の購入手順を知りたい

墓石を決める

墓石を決める

どんなお墓にするか十分にご検討いただき、墓石の形、石の種類、加工、彫刻などについて細かく決定してゆきます。どんな小さなご要望でも担当者にお伝えください。お客様のご要望を伺った上で墓石の完成予想図を添えてお見積りをさせていただきます。

墓石工事の契約をする

墓石工事の契約をする

墓石のデザインとお見積りにご納得いただけましたら墓石工事のご契約をし、内金をお支払いいただきます。墓石工事にあたって契約書類を作成いたします。墓石の仕様や金額に関する「工事契約書」です。ご契約時に内容をご確認いただき、お客様控えをお渡しいたします。

墓石の据え付け工事

墓石の据え付け工事

墓石の据付工事は、お客様にお立会いただくこともできます。施工の様子をご覧になりたい場合はお早めにお申し付けください。

墓石の完成

墓石の完成

お客様の墓石が出来上がった際には、最終の完成検査を実施し石材の品質や墓石の仕上がりに不具合が無いかを確認させていただきます。検査終了後、速やかにお客様に完成のお知らせをいたします。

お墓の引き渡し

お墓の引き渡し

お客様に現地で出来上がったお墓をご確認いただき、ご納得いただいた上でお墓のお引き渡しとなります。その後、墓石工事代の残額をお支払いいただき、国産の石は「石材産地証明書」を発行いたします。

神徒壇に関する悩み

神徒壇に関する悩み

神徒壇の祀り方がわからない

神徒壇の祀り方がわからない

神道(しんとう)では、故人や先祖の御霊(みたま)はその家の守護神となり子孫を守るといわれています。故人や先祖の御霊を祀る祖霊舎は仏式の仏壇に当たるもので、位牌にあたるものは「霊璽(れいじ)」となります。祖霊舎の他に、霊床(たまどこ)、霊棚(たまだな)、御霊舎(みたまや)、神徒壇(しんとだん)、祭壇宮(さいだんみや)とも呼ばれています。

1神鏡(しんきょう)

霊璽(れいじ)の前に置き、鏡を通し清らかな心でお参りします。神鏡は太陽を鏡で指していると言われています。これは、鏡で日の光を反射した際、それを正面から見ると太陽のように輝いて見える為です。神道では 太陽神である天照大神(あまてらすおおみかみ)を最上の神として崇め祀ります。太陽神を象徴する神鏡をご神体として霊璽を入れる内扉の前に置きます。また、この神鏡を乗せる台は通常雲の形をしていて、これは雲形台と言われます。

2真榊(まさかき)

先端に榊葉が飾られ、繁栄の意味があります。向って右側に「鏡」、「曲玉」、左側に「剣」が飾られ、これを三種神器(さんしゅのじんぎ)といい、神様のお道具の一つです。どこの神様をお祀りされていてもお飾りとしてお使いいただけます。五色絹の色は、陰陽五行説における天地万物を構成する5つの要素、木・火・土・金・水を表しており、それぞれを色で表すと青・赤・黄・白・黒で表します。

3榊(さかき)

榊は毎月1日と15日に新しいものに取り換えて飾ります。また、家庭内のお祝い事や、正月、お祭りなどの時にも、新しい榊とお供え物をして、お参りするようにしましょう。

4三宝

神饌(しんせん)をのせて神前にお供えするための台です。

三宝の上部の縁の部分の折り目は神様の方には向けないで手前になります。

5かがり火

かがり火はローソクを立て灯明をお供えします。

ご本尊に関する悩み

ご本尊に関する悩み

ご本尊の選び方を知りたい

ご本尊の選び方を知りたい

ご本尊とは、教えの中心となる仏さまのことです。仏壇の最上段中央にご本尊をお祀りし、その左右には脇侍の掛軸を並べます。仏壇の大きさやバランスに合わせて、仏像か掛軸をお選びいただけます。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

宗派

天台宗(てんだいしゅう)

浄土宗(じょうどしゅう)

浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)

真宗大谷派(しんしゅうおおたには)

釈迦如来(しゃかにょらい)

宗派

臨済宗(りんざいしゅう)

曹洞宗(そうとうしゅう)

大日如来(だいにちにょらい)

宗派

真言宗(しんごんしゅう)

葬儀に関する悩み

葬儀に関する悩み

葬儀の手順を知りたい

葬儀の手順を知りたい

危篤・逝去から葬儀を終えるまで、一般的な9つのステップ

病院で危篤になり、逝去した故人を仏教の葬儀で見送る場合の流れと手続きを紹介します。

お通夜・告別式2日間の葬儀の流れ

危篤

危篤

葬儀社を探します。

逝去

逝去

医師から死亡診断書を受け取り、葬儀社に連絡します。

安置場所への搬送

安置場所への搬送

自宅もしくは専用の安置施設のどちらに搬送するか葬儀社に伝えます。

安置

安置

葬儀社との打ち合わせの日時を決め、遺影にする写真を探します。

打ち合わせ

打ち合わせ

葬儀社と葬儀の費用、場所、日時、スタイルを決め、参列者に連絡します。

納棺

納棺

棺に手向ける品を用意します。

お通夜

お通夜

僧侶や参列者の対応をします。

告別式

告別式

故人に代わり喪主が挨拶をします。

火葬

火葬

骨上げをします。

1日葬や直葬(火葬式)では、流れが異なります。1日葬の場合は7のお通夜を行いません。直葬(火葬式)の場合は、7・8 のお通夜・告別式を行いません。

また、自宅で逝去した場合や、事故などにより警察から連絡があった場合も、3の安置施設への搬送までの流れが異なります。

自宅で逝去した場合

危篤

危篤

かかりつけの医師に連絡します。

逝去

逝去

医師から死亡診断書を受け取り、葬儀社に連絡します。急な逝去の場合は警察に連絡します。事故かどうか警察による判断が必要だからです。

以下は同じです。

以下は同じです。

警察から逝去の連絡があった場合

逝去

逝去

連絡があった警察署に向かいます。

身元の確認

身元の確認

逝去した方が本人であることを確認します。

警察病院へ故人を迎えに行く日時が伝えられます。。

以下は同じです。

以下は同じです。

また葬儀は当社では行いませんが、お盆飾りは当社にてお求めいただけます。

-

053-425-1780

営業時間 9:30〜18:30 定休日 木曜日(臨時休業あり)

お仏壇

お仏壇 お仏具

お仏具 お線香・ローソク

お線香・ローソク 墓石

墓石 神棚

神棚 神徒壇

神徒壇 神具

神具 慶弔ギフト

慶弔ギフト お盆飾り

お盆飾り 御寺院仏具

御寺院仏具 位牌戒名書き

位牌戒名書き 墓石戒名彫り

墓石戒名彫り