お仏壇の選び方/買い方

お墓の選び方/買い方

お仏壇

選び方

お仏壇は、お位牌と共にご先祖様や亡くなった親族をお祀りし、毎日のように心の対話をする品です。一生に何度も買うものではありません。そのためにお家の雰囲気や置き場所、ご予算なども考えながらご自分の想いを伝えられる最適なお仏壇選びをしましょう。

その1 形・種類から選ぶ

お仏壇の形は大きく分けて、伝統的な形式で造られた伝統型仏壇と、現代的な家の洋間にマッチするような家具調仏壇があります。

伝統型仏壇

金仏壇

| 特徴 | 白木を元の材質としてに漆やカシューなどで仕上げ、全体に黒の漆塗り、内部に金箔や金粉で 装飾を施した仏壇です。「塗り仏壇」とも呼ばれています。 |

|---|---|

| 宗派による違い | 形状や内部のつくりが異なり、西本願寺派・東本願寺派・高田派の各派は、様式の違いが顕著 |

| 各産地の違い | 加賀蒔絵を用いた金沢仏壇や、台の部分が高く「まくり」を備えた名古屋仏壇などそれぞれに特徴 |

| 選択のポイント | ご自身の家の宗派や住んでいらっしゃる地域によって、選ぶお仏壇は自然と決まってくるでしょう。 |

唐木仏壇

| 特徴 | 黒檀や紫檀などの輸入銘木や、ケヤキや桑などの国産の銘木を使い、美しい木目を生かして造られた仏壇。 |

|---|---|

| 宗派による違い | 宗派による形の違いはなく、伝統と現代をあわせた製品も多く造られています。 |

| 各産地の違い | あっさりとした東京仏壇、内部が三方金で飾られた大阪唐木仏壇 |

| 選択のポイント | 西本願寺派・東本願寺派・高田派の各派以外の宗派では唐木仏壇が多いのですが、浄土真宗の場合でも唐木仏壇を選ばれる方もいらっしゃいます。 |

家具調仏壇

| 特徴 | 現代的な都市型住居に合う、インテリア性を重視した家具のようにすっきりとしたデザインの仏壇。 |

|---|---|

| 伝統型との違い | 欄間彫刻や宮殿、障子も用いられていないもの、ガラス扉や椅子付き、天井にLEDを使用した 照明が付いたものもあります。 |

| 選択のポイント | 家の間取りや環境、故人の好みやイメージで、自由に選ばれるとよいと思います。 |

その2 置き場所で選ぶ

和室・洋室、仏間・家具やサイドボードの上、お仏壇の置く場所によって選ぶお仏壇も変わります。また床に正座してお参り、椅子に座る・立ってお参りなどお仏壇へのお参りの仕方についても、考えておく必要があります。最近では正座がつらいため、椅子に座りながらお参りできるお仏壇を選ぶという方も増えてきています。

和室に置く

和室には一般的に伝統型仏壇が似合いますが、現代的な雰囲気のある和室には、家具調仏壇を置くのもいいと思います。お参りの仕方も考慮するとよいでしょう。

仏間に置く場合=「重ね型仏壇」

| 高さ | 135~175cm前後が最もよく使われます。 |

|---|---|

| 種類 | 間口の広さに合わせて「一間仏壇」と「半間仏壇」とありますが「半間仏壇」が最も良く購入されています |

地袋(床面に接してつくられる低い戸棚)が付いた仏間に置く場合=「地袋型仏壇」

| 高さ | 100~140cmくらいのもの |

|---|---|

| 種類 | 床の上に置き、一般に正座してお参り |

家具や棚の上に置く場合=「上置仏壇」

| 高さ | 35~90cmくらい |

|---|---|

| 種類 | お仏壇を置くスペースが取りにくい家のために、家具などの上に置くことができるようになっているものです。 |

洋間に置く

最近の住宅事情の変化により、和室や仏間が無く洋間のみのお宅も珍しくなくなっています。家具調仏壇は、そのような洋間中心の、現代のライフスタイルにマッチしたお仏壇ですっきりとしたデザインで明るい色調のものが多い家具調仏壇を選ばれる方が多いようです。しかし、伝統的な仏壇も違和感なく洋室に収まることもあり、制約的なこともないので、あまり型通りに考えない方がいいでしょう。

| 種類 | 床に直接置く台付きタイプと、家具や棚の上に置く上置きタイプ 最近では、壁に掛けられるタイプ、家具との一体型など部屋のインテリアや間取りに合わせて、好みの形を選べるようになってきました。 |

|---|

その3 宗旨・宗派で選ぶ

お仏壇の購入をお考えの方の中には、仏教の信仰を重視している方、ほとんど仏教について意識していない方、仏教以外の宗教の方、無宗教の方がおられるかと思います。

伝統型仏壇の宗旨・宗派

| 仏教の信仰や宗派によるお祀りの形を重視される方にとって、伝統型のお仏壇は、ご本尊・脇侍を安置し、仏具によって荘厳(しょうごん)するという本来の形でお祀りするように作られたお仏壇なのでよい選択肢だと言えるでしょう。 |

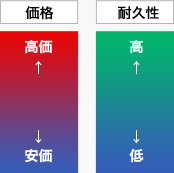

その4 品質(素材・加工)で選ぶ

お仏壇の価格は、原材料とその量、工法などでで決まります。同時にそれはお仏壇の品質になります。原材料に、どの銘木を主材に使い、どの工法でつくったか、またその素材が使われている量でお仏壇の値段と耐久性に大きな差が出てくるからです。

素材

唐木仏壇の場合

銘木といわれる黒檀や紫檀、屋久杉といった銘木が使われています。特徴としては、木質が緻密で木目が美しく、格調高い趣があります。加えて強度・耐久性に優れている素材が多く、何代にもわたって祀るお仏壇に適しています。

|

本黒檀(こくたん) 交互に黒と赤褐色が現れる美しい縞模様が柾目材として使用される重厚・強靭な材質。耐久性も高く、仏壇材料としては最高級でスラウェシ島産が特に有名。 |

|---|---|

|

紫檀(したん) 重く硬い材質を持ち、黒檀と並ぶ高級木材です。材質は、赤茶系に近い色。正倉院御物の唐木細工など、古くから珍重されています。 |

|

シャム柿 大柄な赤黒い濃淡の模様を持ち磨くと光沢が現れ重宝されます。重厚な材質で主な産地は中米です。 |

家具調仏壇の場合

高級家具に使われる希少な木材、メープル、ウォールナットなどが使われています。緻密な木質美しい木目が特長で、モダンなお部屋にも自然になじみます。強度・耐久性に優れており、何代にもわたって祀るお仏壇に適しています。

|

ホワイトオーク 真っすぐ伸びた美しい木目と、堅さ・強度・耐久性に優れ、収縮も小さい事などから、世界で最も価値のあるオークと言われているのがホワイトオークです。 |

|---|---|

|

ウォールナット 正式名はブラックウォールナット、木目が美しい世界三大銘木のひとつで、ヨーロッパ家具を代表する材でもあります。産地は北米です。 |

|

ナラ ジャパニーズオークとも呼ばれる事から、欧州の落葉オークに類似しています。重厚で美しい木目で、高級家具材に使われています。 |

加工

一般的には、芯材に主材となる天然の銘木を貼りつける加工方法。主材を用いる量が多いほど高級になります。その他低コストな工法として、芯材に木目シートを貼っているものや、木目模様を印刷する方法などもありますが、耐久性は低いです。

| ・工法1/無垢 | 無垢板のみのもの |

|---|---|

| ・工法2/厚板貼り | 厚さ3ミリ以上の無垢板を芯材に貼ったもの |

| ・工法3/薄板貼り | 厚さ0.1~0.8ミリ程度の薄さの板を芯材に貼ったもの |

| ・工法4/プリント | 芯材に木材の模様を直接印刷したもの、または印刷したシートを貼り付けたもの |

| ・工法5/着色 | 芯材に木材の色を着色したもの |

お仏壇

買い方

いつ買えばいいのか、どれ位の値段のものを買えばいいか等お仏壇を買う際のポイントなどをご紹介します。

その1 購入時期

お仏壇の根本の意味は仏様をお祀りすることですから、購入時期について特に決まりはありません。お位牌がなくて、ご本尊をまつってお仏壇だけをお祀りしてもかまいません。

肉親が亡くなられた時

多くの方の購入時期がこのケースと思います。四十九日の法要の後、お位牌が本位牌になりますので、この時までにお仏壇を用意するのが良いと思います。経済的なご都合で、お墓と一緒にご用意できない場合は、故人のお位牌を置いたお仏壇の方が、お墓よりも日常的に接するお仏壇を先に買う方が良いでしょう。

新築、引越、増改築、結婚新居

買い時としていい機会です。そのためには、設計の時にお仏壇を安置する仏間のスペースを設けるのがいいでしょう。後から無理矢理スペースを作ろうとすると、部屋のバランスを崩してしまうことになったり、置きたいお仏壇が合わなかったりすることになりかねません。

生前にお仏壇を買っておく

自分が死んだ後のことを考えて、という人もいます。子供にお仏壇を買わせる金銭的な負担を負わせることを避けるためや、自分のことを十分に祀ってもらいたいと考えるからでしょう。

その2 どれくらいの値段のお仏壇を買うか

どのくらいの値段のものを買えばよいかは悩みどころと思います。

金額の目安に決まりはない

自分の価値観や、その時の経済状況、お仏壇を置けるスペースの大きさなどを考えて、総合的にご自分の判断で決めます。また、宗派や地域に合った種類や考え方の違いによっても、値段は変わってきます。例えば、金仏壇は唐木仏壇に比べて1.5~3倍の値段がします。

いつまで使うか

一般に高いお仏壇ほど長持ちしますので、いつまで使うかということも一つの判断材料になります。 また、お仏壇には必ず仏具が必要なので、総合的な値段を考える場合は、仏具のことも考えましょう。お仏壇の表示価格は、お仏壇のみ、仏具込みの値段なのかを確認しておく必要があります。

お墓

選び方

お墓は一家で引き継がれていく拠り所でもあります。また、近年ではライフスタイルの変化もあり、様々なタイプの「お墓」や霊園・墓地もでてきています。 お墓の購入は、一生に一度あるかないかのことであり、知識がないのは当たり前なので、お墓選びは疑問とこだわりをもって後悔しないようお選びください。

ステップ1 ご家族での事前準備

お墓を購入しようと思っても、費用のことから、霊園・墓地の形態、デザインなどはじめてのことばかり。ご家族やご親戚、ご夫婦、親子間で、事前にいろいろ話し合っておくと、その後の流れがスムーズになるでしょう。もし分からないことやご相談事項があれば、迦葉までお気軽にご相談ください。

ステップ2 お墓の場所選び

お墓を購入、建てる必要があった際に考えなくてはならないのは「お墓の場所」です。場所にも様々な種類があり、条件も違いますので、お参りに行ける距離感もイメージしながら決めていくと良いでしょう。ご希望にかなった墓地が見つかりましたら、現地に足を運んでお確かめください。現地見学後に気に入った場合は、募集内容や使用規約をよくご確認の上、お申し込みください。

公園霊園

| 宗旨、宗派 | 問いません |

|---|---|

| 管理運営 | 都道府県や市区町村等の地方自治体 |

| 利点・特徴 | 価格、管理料ともに手頃ですが、人気が高い |

◎迦葉では、浜松市営船明霊園、磐田市営駒場霊園のご紹介をしています。

詳しい情報を知りたい方は下記のボタンよりご確認ください。

寺院墓地

| 宗旨、宗派 | 基本的には檀(門)信徒向け |

|---|---|

| 管理運営 | 寺院 |

| 利点・特徴 | 同じ敷地内に本堂があることが多く、安心感があるほか、法事と墓参が同時に行える |

共同墓地

| 宗旨、宗派 | 問いません |

|---|---|

| 管理運営 | 小さな地域団体(自治会等) |

| 利点・特徴 | 近隣の世帯で墓地を構成したもの |

ステップ3 石種・デザイン選び

霊園と区画が決まったら、次は墓石についてです。お墓の石は、一見同じようにみえても、石の種類は実に多種多様。お墓・墓石に使われる石だけ見てもざっと300近くのものがあります。「わかりにくい」「選ぶのが難しい」といった場合は、お気軽に迦葉スタッフへお問い合わせください。

石種選び=「産地、色・模様、耐久性」

硬度が高く、吸水率が低く、磨くことによって光沢が出るものがよいとされています。国産か、海外産か、色彩、模様、日差しや風雨にさらされる際の耐久性などが選択・検討のポイントになります。

国産

| 庵治石(あじいし) | 硬質で墓石用としては最高級品。花のような「斑(ふ)」と呼ばれる模様が特徴 |

|---|---|

| 大島石(おおしまいし) | 庵治石と並び、日本の石を代表する最高級品。つや持ちがよく、変色しにくい。 |

| 滝根みかげ(たきねみかげ) | 福島を代表する石材の一つ。吸水率が低く、サビが出にくい。 |

海外産

| インドクンナム | インド産。100以上あるインド産黒御影石のなかでも高級品。石質が硬く、鏡のような光沢 |

|---|---|

| アーバングレー | インド産。光沢があり、品質も安定しています。透明感のある石目。白玉が出ることも。 |

| 河北山崎(かほくやまざき) | 中国産。比較的黒に近いため人気が高い石材です。彫刻した文字は見やすく、落ち着いた色合い |

| ブルーパール | ノルウェー産。世界有数の貝殻化石が入っている。ブルー御影石。 |

デザイン選び=「和型、洋型、五輪供養塔、永代供養塔」

墓石の形やデザインについては、「和型」と呼ばれるオーソドックスなものや、横長の「洋型」タイプやオリジナルの形まで様々です。 外観やデザインだけでなく、墓石の欠け防止や汚れを目立たないようにする加工や、安全対策などの工夫について配慮することもポイントです。

和型墓石

| 特徴 | 現在も日本のお墓の多くの形はこの和型が主流。 見た目の安定感と昔からのお墓の形は年齢層を問わず幅広く受入れられています。 |

|---|---|

| 最近の傾向 | 和型墓石も様々な加工が加えられ、伝統的な外観の中にモダンさを取り入れたものもあります。 |

洋型墓石

| 特徴 | 現在も日本のお墓の多くの形はこの和型が主流。 見た目の安定感と昔からのお墓の形は年齢層を問わず幅広く受入れられています。 |

|---|---|

| 最近の傾向 | 和型墓石も様々な加工が加えられ、伝統的な外観の中にモダンさを取り入れたものもあります。 |

五輪供養塔

| 特徴 | お墓の移転改修や遠祖の供養。平安時代から使われている仏塔の一種で、江戸時代中期、 現在も主流となっている和型墓石が広まるまでは、身分に関わらず墓と言えばこのことでした。 |

|---|---|

| 最近の傾向 | 宗派に関係なく、新たに墓を建てる際、和型墓石の代わりに選ぶ家も珍しくないようです。 |

永代供養塔

| 特徴 | お墓参りできない人に代わって、あるいはお墓参りしてくれる人がいなくても、 代わりにお寺が責任持って永代にわたって供養と管理をしてもらえるお墓 |

|---|---|

| 最近の傾向 | 最近右肩上がりに増加 |

お墓

買い方

いつ買えばいいのか、どれ位の値段のものを買えばいいか等お墓を買う際のポイントなどをご紹介します。

その1 購入時期

お墓を建てる時期に一定の決まりはありませんが、四十九日、百ケ日、一周忌、三回忌、お盆、春・秋のお彼岸等法要時に行うことが一般的には多いです。 最近では生前に建てる方もおられます。

肉親が亡くなられた時

一般に新しくお墓を建てる時期の目安は、葬儀後1年以内として、一周忌法要のときに納骨します。それまでの期間、寺院に遺骨を預けたり、納骨堂を一時的に利用して遺骨を預ける方法もあります。

法事に合わせて建てる

四十九日か、一周忌の法要に合わせて建てるのが一般的ですが、そのあとなら、三回忌がひとつの目安です。これは、お墓を建てるときに必要な「開眼法要」と一緒に行えば、参会者の手間も省け、経済的にも負担が少ないという理由からのようです。同じ理由で、彼岸やお盆に行うこともあります。

生前にお墓を買っておく

自分のお墓、家族のお墓を元気なうちから探しておきたいと考える人が増えています。その多くは、残された人の負担を少しでも軽くしておきたいという配慮から。節税対策として生前にお墓を建てる人もいます。

その2 どれくらいの値段のお墓を買うか

多くの方にとって、お墓の購入は一生に一度のことであり、価格・費用に関しても分からないことだらけです。しかも、高額な出費であり、もう一度買い直すということもままなりません。墓石以外にかかる費用も念頭に置いて、予算などの計画をたてましょう。

お墓購入に要する費用は、3つの要素で成り立つ

お墓購入に要する費用は、主に「永代使用料」「墓石費用」「管理費」の3つの要素で成り立っています。

・墓石費用

お墓の建物部分とお考えください。「墓石の本体」「外柵・納骨棺(カロート)」「施工費」の3つを合わせて墓石費用としています。 また石の種類によっては数十倍の価格差が生じることがあります。一般的に外国産石材は国産石材よりも安価な傾向にあるものの、外国産石材でも希少で良質な石は価格が高くなります。

・永代使用料

お墓の土地部分のことを「永代使用権」といい、その取得費用のことを「永代使用料」といいます。 価格は不動産(住宅)と同じように、立地やアクセスが良いところ、土地としての希少価値が高く人気がある地域ほど、永代使用料が高くなる傾向があります。不動産と異なるのは、永代にわたって墓地を使用できる権利、つまり土地の所有権ではなく、使用権であるということです。永代使用料は、墓石の建墓に関わらず、墓地を取得した際に納入します。

・管理費

使用する区画によって料金が規定されており、管理運営主に定期的(年一括、3年一括など)に支払う義務があります。霊園・墓地内の施設の維持・運営管理(参道整備、水道設備、駐車場、緑地、墓地清掃など)の用途に使用されます。

購入費用の全国平均

墓石購入費用の、全国平均は「約162万円」という数字が算出されています。最も多い価格帯は50万円~200万円程度で、半数くらいを占めています。墓石の価格は、地域差が大きく、50万円未満のお墓から500万円を超える非常に高価なお墓まで、選択の幅が非常に広い特徴をもっています。

お仏壇

お仏壇 お仏具

お仏具 お線香・ローソク

お線香・ローソク 墓石

墓石 神棚

神棚 神徒壇

神徒壇 神具

神具 慶弔ギフト

慶弔ギフト お盆飾り

お盆飾り 御寺院仏具

御寺院仏具 位牌戒名書き

位牌戒名書き 墓石戒名彫り

墓石戒名彫り